SERAYUNEWS – Di balik hamparan perbukitan hijau Dataran Tinggi Dieng, tersimpan sebuah kekayaan budaya yang nyaris terlupakan, Bundengan. Alat musik tradisional khas Wonosobo ini, kini mulai terkenal hingga mancanegara.

Awalnya hanya sebagai kowangan, alat ini merupakan penutup tubuh dari anyaman bambu para penggembala bebek untuk berlindung dari panas dan hujan.

Namun, melalui kreativitas masyarakat dan perhatian dari pegiat seni, bundengan menjelma menjadi instrumen musik unik yang mencuri perhatian dunia.

Lalu bagaimana perjalanan musik tradisional Wonosobo itu bisa terkenal ke penjuru dunia? Berikut kami sajikan ulasannya melansir sumber informasi dari Aural Archipelago.

Kowangan memiliki bentuk menyerupai cangkang kumbang di punggung petani saat menggembala.

Dalam kesunyian sawah, petani kemudian mulai menambahkan senar ijuk serta bilah bambu, hingga lahirlah bundengan. Alat musik yang memadukan unsur zither dan kendang dalam satu instrumen.

Suara khas bundengan tidak hanya menghadirkan nuansa etnik, tetapi juga membawa cerita tentang keseharian dan filosofi hidup masyarakat Wonosobo.

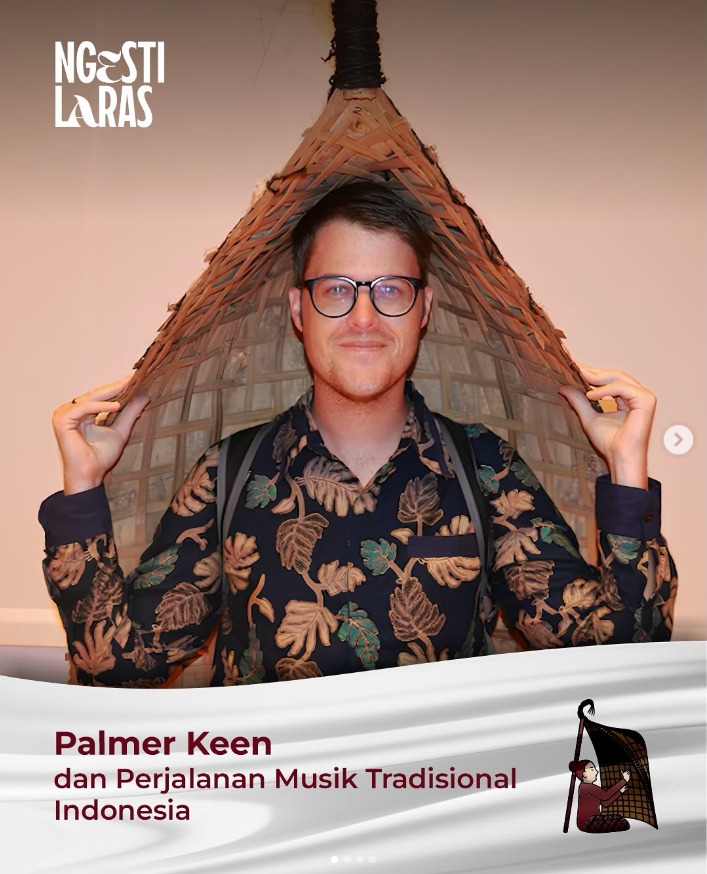

Adalah Palmer Keen, seorang peneliti musik asal Amerika Serikat yang memperkenalkan bundengan ke dunia internasional.

Melalui proyek digitalnya Aural Archipelago, Palmer menjelajahi lebih dari 20 provinsi di Indonesia untuk mendokumentasikan musik-musik tradisional yang nyaris punah.

Ketertarikannya pada bundengan muncul, karena keunikan fungsi gandanya sebagai tudung dan alat musik.

Palmer merekam permainan bundengan dan mengunggahnya ke situs Aural Archipelago, sehingga memperluas jangkauan eksistensi bundengan ke khalayak global.

Tak hanya secara digital, bundengan juga terus terjaga oleh para pegiat seni lokal, seperti Sanggar Tari Ngesti Laras di Wonosobo.

Sanggar ini secara aktif menampilkan bundengan dalam pertunjukan seni serta memberikan pelatihan kepada generasi muda.

Sementara itu, di Dusun Ngabean, Wonosobo, tokoh seperti Pak Mahrumi masih setia membuat kowangan secara tradisional. Kemudian Pak Munir, maestro bundengan, terus menyuarakan alat musik ini di berbagai panggung, dari lokal hingga nasional.

Semangat pelestarian juga datang dari generasi muda. Bu Mul, seorang guru di Wonosobo, mengajarkan bundengan kepada anak-anak sekolah dengan versi mini yang mudah memainkannya.

Komunitas seperti Agus dan Yudi, bahkan menggabungkan suara bundengan dengan musik indie dan eksperimen kontemporer. Hingga menjadikannya simbol identitas lokal yang relevan di era modern.

Peneliti seperti Rosie Cook dari Australia juga turut mendalami jejak bundengan, menelusurinya hingga ke arsip Monash University. Kemudian menghubungkannya kembali ke masyarakat Wonosobo.

Kini, bundengan tidak lagi hanya terdengar di pematang sawah. Melalui media sosial dan pertunjukan seni, alat musik ini kembali mengalun, menyentuh telinga lintas generasi dan lintas benua.

Tagar #bundengan di berbagai platform menjadi ruang baru bagi pecinta budaya untuk berbagi karya, dokumentasi, hingga inovasi kreatif.

Bundengan kini menjadi simbol ketahanan budaya. Ia hidup dalam pertunjukan seni, pelajaran sekolah, dan dunia digital.

Dari Wonosobo ke dunia, bundengan adalah bukti bahwa alat musik tradisional dapat terus tumbuh, berkembang, dan mendunia jika dijaga dengan cinta dan semangat kolaborasi.